Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

РУДЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(Рудинская, Рудненская, Руднянская, Ратьковская) (празд. 12 окт.), чудотворная, один из почитаемых списков Ченстоховской иконы Божией Матери. Точное время явления Р. и. неизвестно. Упоминание иконы в связи с гетманством И. С. Мазепы (икона «изявлшись начать чудодействовать уже за гетманства Мазеповаго», цит. по: Карпинский. 1907. № 2. С. 47) позволяет определить время начала чудотворений - кон. 1687 (избрание Мазепы левобережным гетманом состоялось 25 июля 1687). Согласно устному народному преданию, записанному в нач. ХХ в. историографом Р. и. свящ. К. Т. Карпинским, икона явилась в урочище Гатки, в версте от дер. Рудня Черниговского у. и губ. В нач. ХХ в. среди болотистого места еще сохранялась насыпная площадка, на к-рой когда-то стояла каплица (часовня), куда из рудненского храма приносили икону.

В 1689 г. прославившийся Богородичный образ посетил свт. Димитрий Ростовский, в то время игумен Крупицкого мон-ря, о чем он сообщил в дневнике: «Из Чернигова переезжая до Рудни, под Любичем находящейся, где прославился образ Пресвятыя Богородицы чудесами многими, пробыл тут несколько дней, приказал я своему живописцу списать для себя с оной чудотворной Пресвятыя Богородицы образ, мерою и подобием таковым, как есть» (Диариуш. 1839. С. 486-487). Свт. Димитрий написал вирши, которые позднее воспроизводились на списках Р. и.: «Идеже творяшеся железо от блата, / Тамо Дева вселися, дражайшая злата, / Да людем жестокие нравы умягчает / И железные к Богу сердца обращает».

Вскоре после прославления Р. и. при ней назначили «блюстителя чудотворной иконы» свящ. Василия, который вел запись чудотворений. В ц. свт. Николая в Рудне для Р. и. устроили 2-й придел - в честь Покрова Пресв. Богородицы. 25 окт. 1690 г. свящ. Василий тайно унес Р. и. из Рудни в Киев и «в нощи прийде з иконою Пресвятия Богородицы, никому неизвестив, и поставил в паненском (женском - Авт.) монастире Покрови в церкви Пресвятия Богородицы» (Величко. 1855. С. 89). Наместник Киево-Печерской лавры в письме Мазепе от 26 окт. 1690 г. просил разрешения внести образ в лавру. Однако Мазепа велел оставить Р. и. в Печерском Вознесенском мон-ре, в к-ром в это время игуменией была его мать Мария Магдалина (Мазепа) (1682-1710). Свящ. Василий остался в обители «блюстителем» при иконе.

Свящ. К. Карпинский, основываясь на народном предании, высказал предположение о причине переноса свящ. Василием Р. и. в Киев. Есаул Л. А. Полуботок († ок. 1695), к-рому принадлежало с. Радковская Рудня, начал в нем строительство новой церкви, а старую, где находилась Р. и., велел перенести в расположенный неподалеку Мохнатин (об этом ходатайствовал свящ. Филипп Петров из дер. Рудня). С передачей церкви в Мохнатин свящ. Василий терял место «блюстителя» Р. и. При перенесении иконы в киевский Печерский Вознесенский мон-рь он не только сохранил должность при иконе, но и перешел под покровительство матери гетмана (Полуботок в этот период был в немилости у Мазепы).

Изнесение чудотворного образа в Киев долго оставалось в тайне, поскольку после перевода ок. 1690 - в нач. 1691 г. храма из Рудни в Мохнатин туда передали список Р. и. С этого времени поток богомольцев устремился в Мохнатин, к копии Р. и., к-рая прославилась чудотворениями и впосл. получила собственное имя - Мохнатинская икона Божией Матери.

В 1711 г. в киевском Печерском Вознесенском мон-ре был пожар. В 1712 г. по велению царя Петра I обитель закрыли, насельниц перевели во Флоровский мон-рь, к к-рому перешли все имения и имущество Вознесенского мон-ря, в т. ч. Р. и. В нач. ХХ в. икона являлась главной святыней Флоровского мон-ря. Она находилась в Вознесенском храме, в зап. части, под хорами, на юж. стороне у арки, в резном деревянном киоте, позолоченном в 1818 г. усердием игум. Смарагды (Набоковой) (Малиженовский. 1895. № 11. С. 498).

В этом киоте находились 2 Р. и., чудотворный образ помещался в верхней части. Икона была написана на холсте, наклеенном на деревянную доску (13×10,5 вершка или 58×47 см), в южнорусской манере письма 2-й пол. XVII в., «общераспространенного типа, имеющего оригиналом Ченстоховский образ Богоматери, с которым она имеет поразительное сходство». Пресв. Богородица держит на левой руке Предвечного Младенца, в левой руке у Него закрытое Евангелие, правой Христос благословляет. Головы увенчаны коронами, одежды украшены золотистыми цветами или звездами. Чудотворный образ был закрыт ризой, шитой жемчугом и бисером красного цвета («красным жемчугом») и украшенной драгоценными камнями (более 200, из них почти половина - крупные бриллианты). Венцы золотые, над венцом Богоматери полукругом размещались 17 изумрудов и бриллиант, верхняя часть венца усеяна 46 крупными бриллиантами, нижняя - 16 в 2 ряда, более мелкими; венец Спасителя - 41 бриллиантом. На ризе укреплены многочисленные вотивные дары: крестик из небольших рубинов; овальный красный яхонт; 2 крестика с камнями, бриллиантовая брошь, бриллиантовый фермуар со множеством камней, овальный изумруд; драгоценный крестик и 9 крупных бриллиантов; ризу Божией Матери украшали 2 ряда по 8 раковин с рубиновой обнизью. Вверху - 2 звезды из драгоценных камней. На фоне укреплены 20 золотых перстней с драгоценными камнями. На иконе находились 2 золотых наперсных креста на цепочках, принадлежавших прот. Иоакиму Игнатовичу и игум. Парфении (Адабаш) (Маниковский. 1894. С. 23). Подлинник чудотворного образа был закреплен в киоте неподвижно.

Образ запечатлен на фототипии (мастерская С. В. Кульженко, Киев, 1894), вошедшей в книгу свящ. Ф. Маниковского (Там же). По данной фототипии сложно говорить об особенностях письма, т. к. доличное и фон закрыты шитой ризой, а личное значительно поновлено и носит единообразный характер с личным письмом икон, опубликованных в том же издании. Скорее всего поновления относятся к 1865 г., ко времени обновления стенной живописи в Вознесенской ц. мон-ря.

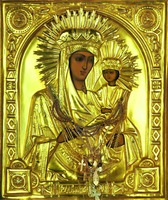

В нижней части резного киота находилась 2-я Р. и.- точный список подлинника. Эта икона также была написана в южнорус. живописной манере кон. ХVII - нач. ХVIII в. на холсте, наклеенном на деревянную доску, и оправлена в серебряную позолоченную ризу, венцы (изготовлены до 1773) на иконе украшали короны, усыпанные драгоценными камнями. Короны на оклад и золотая лампада с привесами перед Р. и. были созданы в 1809 г. на пожертвования гр. А. Р. Чернышёвой (Малиженовский. 1895. № 13. С. 587-588).

Копию в осеннее и зимнее время переносили в теплый Казанский храм и устанавливали в иконостасе юж. придела во имя святых Флора и Лавра рядом с местной иконой Божией Матери. В честь образа 13 июля совершалось особое празднество. В наст. время судьба этого списка неизвестна.

Локализация явления Р. и.

Проф. П. С. Казанский упоминает историческое место явления иконы и ее 2-е несохранившееся название: «В селе Рудне, во владениях Леонтия Полуботка, в 1687 г. прославилась чудесами икона Богоматери Ратьковская» (Казанский. 1853. Ч. 3. С. 72). Однако в лит-ре, посвященной иконам Божией Матери, с сер. XIX в. бытует ошибочное мнение, к-рое вошло в кн. «Изображения икон Пресв. Богородицы в православной церкви прославляемых, с краткими о них сказаниями» (М., 1848) и было переписано С. И. Снессоревой и Е. Н. Поселянином, согласно к-рому Р. и. явилась в мест. Рудня, расположенном в Могилёвской губ. Это неверное представление сформировалось на основании неск. причин: Р. и. находилась в Рудне только до 1690 г., а ее список прославился как самостоятельный образ в с. Мохнатин; название с. Рудня Черниговского у. неоднократно менялось и в сер. XIX в. исчезло с карт; в мест. Рудня Оршанского у. Могилёвской губ. находился старинный список Р. и.

Во времена польск. владычества в Малороссии с. Рудня (Радьковка, Редьковка) было частью владений шляхтича Александра Россудовского и находилось на «его грунте Радковском», название к-рого произошло от имени 1-го поселенца по имени Радька - Родион. В 1667-1669 гг. царь Алексей Михайлович передал эти земли Полуботку, который ок. 1680 г. поставил в Радьковке «рудню»,- железный завод и населенный пункт стали именовать Рудней. После переноса завода выше по р. Ворзне Рудня стала Радковской Рудней; когда завод закрылся, селу вернули название Радьковка (Василенко Н. П. Мат-лы для истории экон., юрид. и обществ. быта старой Малороссии. Чернигов, 1908. Вып. 3: Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729-1730 г. С. 49, 227, 232, 235, 237; Филарет (Гумилевский). 1874. С. 100). Позже Радьковка трансформировалась в Редьковку, и именно с таким названием этот населенный пункт значится в сб. «Список населенных мест по сведениям 1859 г.: Черниговская губерния» (СПб., 1866).

Указание на место прославления в Черниговской губ. имеется в неск. исторических источниках с упоминанием близлежащих к Рудне населенных пунктов - Чернигова и Любеча: в дневниковой записи свт. Димитрия Ростовского; в летописи о переносе иконы в Киев отмечено мест. Рудня, что под Черниговом (Величко. 1855. С. 90); в сказании о Мохнатинской иконе в с. Мохнатин уточняется, что оно «в 15 верстах от Рудни, в 20 от Чернигова и в 30 от Любеча»; в рукописи кон. XVII в. сохранилась запись о чудесах от иконы «в керунтах Леонтиевых Полуботковых в Рудне, нарицаемой Ратковской, от лета 1687».

Вопрос о возможном явлении чудотворной Р. и. в Могилевской епархии исследовал в нач. ХХ в. свящ. К. Карпинский. Им был отправлен запрос священнику Свято-Духовской ц. мест. Рудня Оршанского у. В ответе значилось, что Руденская-Могилёвская икона в этом храме чтилась издавна и только местными жителями, празднование ее совершалось 12 окт., исторические сведения об иконе отсутствовали по «неимению источников» (Карпинский. 1907. № 3. С. 85); согласно полученному изображению, икона была весьма схожа с Р. и., несмотря на очевидные поновления. Т. о., Могилёвскую икону можно рассматривать как список чудотворной Р. и.

Сказание о Р. и.

Самое раннее из сохранившихся преданий о Р. и. носит компилятивный характер и изложено в принадлежавшем Симеону Моховикову рукописном сборнике нач. XVIII в. «Солнце Пресветлое»: «Явися в лето 66 (?) 9 апреля в 15 день в селе зовомом Мохнатин близ града Киева. Иже тамо копают руду железную. Некогда еретицы приидоша в церковь и удариша по образу бичем… в той час изыде от него кров аки от жива члка во удивление всем. В той же час ослепоша окаяннии. Мнози же верни различными болезньми исцелеваются от образа того и до днесь… Принесен бысть образ в Киев град и поставлен во стем Софии Премудрости Божии в соборе» (МГУ НБ. № 293. Л. 75 об.- 76). В тексте смешаны элементы сказаний об иконах Ченстоховской, Любечской, Мохнатинской и Р. и. От 1-й - заимствован сюжет о том, как иконоборцы ударили икону (в данном случае бичом), и из нее изошла кровь; от 2-й - сюжет о принесении иконы после прославления в собор Св. Софии в Киеве; от 3-й - место прославления Мохнатинской; от Р. и.- указание на добычу железной руды в месте явления. Тем самым еще раз подтверждается тесная связь этих образов между собой и своим протографом - Ченстоховской иконой Божией Матери.

Чудеса от Р. и.

Во время пребывания иконы в Рудне велась запись чудес. Наиболее раннее свидетельство об этом содержится в рукописи кон. XVII в. на 27 листах: «Просвящение образа преблагословенныя и пречистыя Девы Богородицы преславными от ея премилосерднаго к Малороссийским православным людям всем благодеяния и милости чудесы, в керунтах Леонтиевых Полуботковых в Рудне, нарицаемой Ратковской, от лета 1687 по сие время, на приходящих с верою и благоговением кланяющихся присно сияющее» (Обстоятельное описание. 1825. С. 332. № 12). Возможно, что таких рукописей было несколько, т. к., по свидетельству гр. Г. А. Милорадовича, рукопись XVII в. с описанием чудес Р. и. в 80-х гг. XIX в. находилась у редактора «Черниговских ЕИ» свящ. Иоанна Кибальчича, но после его смерти исчезла. Сведений о чудесах от Р. и. во Флоровском мон-ре также не сохранилось. Косвенными подтверждениями чудотворений являлись дары Р. и. на ее ризе во Флоровском мон-ре, а также вотивные подвески, к-рые в нач. ХХ в. находились в радковской Николаевской ц. Это 2 серебряные чеканные пластины (3×3,5 вершка, или 13,3×15,5 см). В центре - Р. и. с обрамлением по углам цветами и херувимами. На 1-й пластине, справа от Р. и., был изображен в рост ангел, одной рукой поддерживавший человека в молитвенной позе, другой - указывавший на образ Божией Матери в центре. На 2-й, слева,- ап. Филипп, внизу выбита надпись: «Покланяюся образу твоему пречисьтая дево: раб твой филип: от болесьти глави своей и серьца: приими от мене грешного сей убогии подарок: в честь и славу и во съпасение души моей». На 2-й подвеске внизу были вирши: «Приими дар прыносимы / тебе Дево Мати / од бед скорбей напасте / рач нас заступати» (Карпинский. 1907. № 5. С. 182).

Иконография

Иконография Р. и. восходит к Ченстоховской иконе Божией Матери и идентична иконографиям ее списков: Новодворской, Любечской, Дубовицкой, Озерянской икон типа «Одигитрия». Богоматерь изображена фронтально, поясно, с сидящим на Ее левой руке Младенцем. Ее голова немного повернута вправо, на правой щеке - 2 пореза, правая рука поднята на уровень груди. Мафорий с широкой каймой прописан вдоль лика тяжелыми крупными складками. Богомладенец сидит прямо, Его поза несколько скованна. Правая ручка Богомладенца поднята в благословении, в левой - кодекс корешком вниз; из-под ризы видны пальчики ног. На головах пышные короны закрытого типа, у Богоматери в центре короны - медальон с монограммой. Риза Богоматери расшита звездами.

Наиболее ранним из сохранившихся графических изображений является гравюра Г. П. Тепчегорского «Изображение образа Чудотворнаго Пресвтыя Бцы Руденской яже мнози слепыя хромыя прокаженныи всякими недугами одержими получиша исцеление» (1714). В качестве источника иконографических особенностей Р. и. также можно указать гравюру «Истинное изображение чудотворного образа Пртой Бцы Мохнатинской», которая являлась списком Р. и. (Ровинский. Народные картинки. Т. 3. № 1271).

Такая важная деталь иконографии, как 2 пореза на щеке Божией Матери («уранена в лице бичем от еретиков»), была отмечена в рукописях кон. XVII - нач. XVIII в. (см.: Обстоятельное описание. 1825. С. 332; Б-ка Имп. об-ва истории и древностей российских. М., 1845. С. 95-96). Раны на щеке Божией Матери на списках Р. и. со временем перестали воспроизводить. Это связано с тем, что чудотворная икона Флоровского мон-ря неоднократно поновлялась и раны были записаны.

Наиболее ранние из сохранившихся списков Р. и. имеют в нижней части прямоугольный картуш (на иконе или и на иконе, и на окладе), в полном варианте содержащий пространное название образа и вирши свт. Димитрия Ростовского, как на 1-м списке Р. и.- Мохнатинской иконе. В наст. время к ним относятся: икона 1-й пол. XVIII в. (ГЭ), на окладе чеканная надпись: «Истинное подобие чюдотворнаго образа Пртой Бцы в Рудни идеже творяшеся железо от блата тамо Дева вселиля дражайшая злата да людем жестокие нравы умягчает и железные к Богу сердца обращает»; образ 1752 г. (ГИМ, происходит из семьи Муравьёвых-Апостолов (?)); икона XVIII в. из ц. Живоначальной Троицы в Хорошёве, Москва (латунь, чеканка, серебрение и золочение 2004); оклад 1780 г. на Р. и. (частное собрание, США). Иногда вместо виршей помещался текст о чудесах от Р. и., напр. на гравюре Тепчегорского или на паломническом образе «Богоматерь Любицкая (Руденская)» с надписью: «Изображение образа чудотворнаго престиыя Бцы Руденской яже мнози больные хромыя прокаженныя и всякими недуги одержими получиша исцеление» (1798, Юж. Русь, ГИМ).

Краткий вариант надписи содержал только наименование иконы (складень с образом Р. и., подаренный кнг. А. В. Гагариной, урожд. Салтыковой, племяннику, подполковнику кирасирского полка Д. А. Олсуфьеву по случаю его венчания в Москве 28 сент. 1786) (частное собрание (Sotheby's. Аукцион «Русское искусство, 16-17 апр. 2007 г.», лот 248)). Если картуш с надписью отсутствует, то все пространство иконы занимает изображение Богоматери с Младенцем, а наименование образа находится на фоне над плечом Божией Матери (Р. и.- 1787, собрание Ю. Н. Мануйлова). Единственной в своем роде является Р. и. из московского Новодевичьего мон-ря (кон. XVII в., ГИМ; видимо, выполненная киевскими мастерами в XVIII в.- И. З.). Средник с изображением Богоматери, облаченной в алые ризы, обрамляют 12 клейм с двунадесятыми праздниками.

Для списков 2-й пол. XVIII в. характерно изображение в верхней части Св. Духа в виде голубя, к-рое дублировали на окладах. С кон. XVIII в. непременным атрибутом Р. и. становится ярко-красная риза Божией Матери. Очевидно, это было связано с необычным цветом шитой ризы на чудотворной иконе во Флоровском мон-ре, вышитой красным бисером. В дальнейшем иконография образа идет по пути упрощения, утраты изначальных особенностей изображения (ран на щеке Божией Матери, звезд на мафории, сложного орнамента на коронах), личное теряет индивидуальные черты и унифицируется. Этот процесс отчетливо прослеживается по литографированным сводам икон Божией Матери и прорисям кон. XIX - нач. ХХ в. (Изображение явленных и чудотворных святых икон Пресв. Богородицы, прославленных различными чудесами и чтимыми всеми правосл. христианами. М., 1885 // РГАДА. Библ. Ил. ф. № 1671. Прорись «Руденская». 1905).

Исторические списки

Икона, написанная по заказу свт. Филарета (Гумилевского) как копия и мера чудотворной Р. и.; возможно, что эта икона прославилась в дальнейшем как Мохнатинская.

Мохнатинская икона Божией Матери (между 1689 и 1691). Надпись в верхней части иконы гласила: «Истинное подобие и мера иконы Пресвятой Богородицы в Рудне». Внизу на иконе было воспроизведено четверостишие (на момент описания иконы в кон. XIX в. сохр. 3 из 4 строк): «Идеже творящеся железо от блата,/ Тамо Дева вселися дражайшая злата / Люди жестокие нравы смягчают / <И железные к Богу сердца обращает>» (П. С. 1893. С. 55).

Р. и. в Покровском храме (1771) дер. Алешня Лебединского у. Харьковской губ. Список малороссийского письма, выполненный на приклеенном на доску холсте. По преданию, икону принес свящ. Петр Андреев из «польской стороны», из Браилова (ныне поселок Жмеринского р-на Винницкой обл.), во время униат. гонений ок. 1692 г. Вдова прот. Евстафия Эннатского Анастасия подарила на икону серебряную позолоченную ризу весом 3 фунта 10 золотников (Филарет (Гумилевский), архиеп. Ист.-стат. описание Харьковской епархии. Х., 2011. Т. 2. С. 149).

Р. и. в Никольском храме слободы Алексеевки (Алексеевская крепость, в 75 верстах от Харькова). Когда и как поступила в храм - сведений не сохранилось, однако в сер. XIX в. живопись на иконе была «не новая». Икону украшала позолоченная серебряная риза. В 1830 г. прославилась заступничеством от холеры, когда икону крестным ходом носили по домам и вокруг села (Там же. С. 19).

Точная копия Р. и. (94×64 см) (по сообщению местного свящ. Д. Поликарпова, 1907 г.) находилась в с. Вел. Бубны Роменского у. Полтавской губ. В местном предании говорится о том, что с явленной ранее 1721 г. почитавшейся чудотворной иконой 26 июня ежегодно совершался крестный ход на место обретения в урочище, отстоявшее от села на 7 верст; в крестном ходе участвовало до 10 тыс. богомольцев из Конотопского, Прилукского и Путивльского уездов. Для иконы, прославившейся чудотворениями, поступали крупные пожертвования из Киева, Нежина, Чернигова.

Р. и. в с. Полуботки Черниговского у. с надписью: «Изображение иконы Чудотворное Пресвятой Богородицы бившей в руце (искаженное при поновлении «рудне».- Авт.), а теперь застаюче в монастире паниенском печерском Киевском». При иконе имелись вотивные подвески - приношения от исцеленных.

Р. и. в с. Ярославец Глуховского у. Черниговской губ.

Р. и. в ростовском Спасо-Иаковлевском мон-ре, где почивают мощи свт. Димитрия Ростовского, старинная, аналойная (7×5,5 вершка или 31×24,5 см), с изображением на полях святых Досифея и Иакова с надписью: «Истинное изображение с явленного образа руденския Пр. Б-цы в Могилёвс. губ. в местечке рудне. Явилась в 1687 г. празднест. быв. 12 октября». Икона была поновлена, и, судя по упоминанию Могилёвской губ., надпись появилась во 2-й пол. XIX в. (Карпинский. 1907. № 6. С. 222).

Р. и. в Редьковском храме в нач. ХХ в., одного размера с оригиналом, написанная на холсте, натянутом на подрамник. Фон иконы был серебряным, живопись датировали не ранее 2-й пол. XVIII в. Внизу иконы помещались стихотворные вирши: «Иде-же творяшеся железо от блата / Тамо дево Мария дражая злата / Да людем жестокие нрави / И железние ко Богу сердца здрави» (Там же. № 5. С. 182).

Список в Святой-Духовской ц. мест. Рудня Оршанского у.

Список в московской ц. Рождества Пресв. Богородицы в Крылатском (сер. XIX в.). На месте обретения иконы построили часовню в честь Р. и. Икона погибла в 1936 г. Список, сохраненный местными жителями, был передан в храм в 1989 г. В 1996 г. в честь Р. и. освятили один из престолов храма.